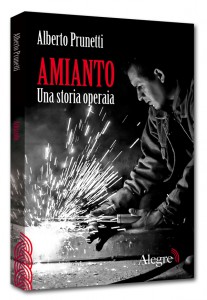

Pubblico un brano da un paper di Francesco Bozzi, studente dell’Università di Utrecht in Italian Contemporary Literature, che si interroga su Luciano Bianciardi e traccia alcune connessioni con la figura di Bartleby lo scrivano e con il precario figlio di un operaio di Amianto, una storia operaia.

Pubblico un brano da un paper di Francesco Bozzi, studente dell’Università di Utrecht in Italian Contemporary Literature, che si interroga su Luciano Bianciardi e traccia alcune connessioni con la figura di Bartleby lo scrivano e con il precario figlio di un operaio di Amianto, una storia operaia.

Bianciardi lo scrittore e il lavoratore Prunetti

di Francesco Bozzi

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, Bianciardi lo scrivano, cioè il personaggio protagonista del romanzo La Vita Agra ripercorre le gesta del suo progenitore Bartleby nel cercare di inceppare i meccanismi ben oliati della laborioso produttività capitalista proponendo un’alternativa potenziale che si liberi dal giogo dell’attività lavorativa per farsi ostinata in-azione. Tuttavia, la componente autobiografica del romanzo inevitabilmente interseca le vicende dello scrivano Bianciardi con quelle dello scrittore Bianciardi, cioè di colui che realizza questa potenzialità alternativa in una scrittura di resistenza. In questo senso, analizzando quindi questa seconda traiettoria resistente si intende estendere il concetto resistente non solo al contenuto della scrittura ma all’atto stesso dello scrivere. Attraverso il supporto del concetto di “inoperosità” [désoeuvrement], proposto da Maurice Blanchot ne Lo Spazio Letterario, si paragonerà l'(in)-attività dello scrivere espressa da Bianciardi con quella del suo epigono Alberto Prunetti nel suo romanzo Amianto.

Maurice Blanchot ne Lo Spazio Letterario propone la concezione dell’opera letteraria come un evento che si compie, termina, si perfeziona nel senso etimologico, solo nell’interstizio che separa la sua composizione dalla sua fruizione; essa diventa “essere” nell’ “evento che si compie quando l’opera è l’intimità tra chi la scrive e di qualcuno che la legge” (8). Infatti, ciò che esprime lo scrittore con l’atto scrivente non è un’opera ma un libro. Paradossalmente proprio nel momento in cui il libro diventa opera, lo scrittore ne viene escluso, il suo atto viene espropriato e si compie in uno spazio che non gli appartiene più; “l’opera, alla fine, lo ignora, si richiude sulla sua assenza, nell’affermazione impersonale, anonima che essa è – e niente di più” (9). Espropriando lo spazio del suo compimento dal suo autore, l’opera “lo esclude, fa di lui il superstite, l’inoperoso, l’inoccupato, l’inerte dal quale l’arte non dipende” (10, corsivo mio). In questo senso il passaggio dall’atto scrivente al suo perfezionamento in quanto opera determina un’equivalente trans-formazione dell’attività in in-attività. In questa intercapedine, secondo Blanchot, si consuma questa mutazione ontologica in cui si celebra il paradosso di un potenziamento attraverso l’in-azione, dove “la parola non parla più, ma è, si vota alla pura passività dell’essere” (12). Perciò il concetto stesso di “inoperosità” [désoeuvrement] non mira alla perdita dell’opera ma al contrario l’inoperosità diventa la sorgente, la potenzialità che lo scrittore ricerca ma che il testo raggiunge solo quando lascia la penna del suo creatore. Riprendendo, il concetto di désoeuvrement, proposto da Blanchot, Giorgio Agamben in The Open, lega l’esperienza estetica alla resistenza politica; infatti, analizzando il dipinto “Le Tre Età dell’Uomo” di Tiziano, il filosofo italiano nota come l’esperienza in-operosa dei due amanti al centro del dipinto fornisca quel compimento, quella soddisfazione della potenzialità che resta invece inappagata e disarticolata dal potere costituito : “their [of the lovers] condition is otium, it is workless {senz’opera}. […] In their fulfillment, the lovers who have lost their mystery contemplate a human nature rendered perfectly inoperative—the inactivity {inoperosità} and désoeuvrement of the human and of the animal as the supreme and unsavable figure of life” (87, corsivo di Agamben). Di conseguenza il processo estetico, l’interstizio contemplativo in cui il testo passa dall’attività alla pura passività dell’opera rappresenta il momento in cui la potenzialità disarticolata, il nichilismo imperfetto del potere viene disabilitato. Come nota Arne De Boever, Agamben sostiene che “art reveals itself […] at this moment as the unworking or désoeuvrement of sovereign power” (154); il momento artistico non si compie quindi come re-azione o ipotesi competitiva nei confronti del sistema politico, ma si pone come potenzialità alternativa che esprime l’inoperosità profonda dell’essere , seguendo la terminologia di Blanchot.

Secondo questa prospettiva se confrontiamo la concezione dell’atto scrivente in Bianciardi e Prunetti possiamo verificare le potenzialità resistenti delle due scritture.

Il romanzo Amianto di Alberto Prunetti racconta le vicende autobiografiche del padre dell’autore, Renato, che nel corso della sua vita lavorativa passata come operaio saldatore nelle fabbriche di mezza Italia espose i suoi polmoni al contatto reiterato con la sostanza che da il titolo al testo. Dal punto di vista contenutistico il romanzo, per quanto si ispiri e si faccia epigono del lavoro culturale di Bianciardi , offre una rappresentazione dell’attività lavorativa che coinvolge il protagonista pressoché opposta rispetto a quella fornita dall’autore toscano. Se, infatti, per Bianciardi la laboriosità produttiva condannava l’operaio quanto l’intellettuale alla spersonalizzazione e all’inesorabile incomunicabilità, nel romanzo di Prunetti l’attività lavorativa, per quanto sia stata causa primaria della morte dell’operaio Renato, paradossalmente costituisce la componente ontologicamente essenziale per l’esistenza stessa del protagonista. Come scrive Valerio Evangelisti nella prefazione di Amianto, Renato Prunetti “[s]aldava, forgiava, ridisegnava i metalli. Ne andava fiero. Anche i suoi momenti di ribellione traevano origine da tali abilità” (11). Quindi, nel romanzo di Prunetti, nella sua “biografia operaia”, il lavoro, per quanto assassino, eroicizza suo padre Renato, “uno che nella vita ha solo e sempre lavorato e che ha identificato se stesso con il proprio mestiere di metalmeccanico” (20). Quindi appare evidente come le posizioni di Bianciardi e Prunetti nella rappresentazione del lavoro, in quanto attività ontologicamente essenziale, siano diametralmente divergenti. Similmente anche la concezione dell’atto scrivente, quello che permette la de-attivazione del sistema di potere tramite un’espressione resistente, sembra altrettanto differente. Prunetti, infatti, nelle prime righe di Amianto esprime come la scrittura stessa reiteri i meccanismi lavorativi che caratterizzano la produzione industriale:

“Il racconto dovrebbe tenere come un raccordo di tanti tubi diversi. Lui lo diceva sempre: mettici il canapone, regge più del teflon. Stai solo attento a rispettare il senso della filettatura e lega il tutto con un dito sporco di mastice verde. Poi stringi con forza, ma senza cattiveria. Non deve perdere. Ho fatto così, con la penna. Ho cercato di rispettare la filettatura della storia, senza forzare il passo degli eventi senza strozzature. Ho usato il mastice della fantasia e stretto senza cattiveria ma con decisione l’ordine del discorso” (15).

Per Prunetti, quindi, l’atto scrivente, non rappresenta una sospensione della produttività, ma, al contrario, esprime una sorta di continuazione del processo lavorativo che alimenta i meccanismi del sistema industriale. La scrittura non solo rappresenta il lavoro, ma si fa essa stessa lavoro nel tentativo di fornire una scrittura resistente, essa tende all’operosità. Inoltre, come il lavoro operaio segnava il fisico e l’esistenza eroica di Renato Prunetti, il lavoro (o l’assenza del lavoro) culturale sembra intaccare l’integrità fisica ed ontologica del figlio scrittore . Di conseguenza l’atto scrivente per Prunetti non comporta una liberazione dal giogo lavorativo, una de-attivazione, ma al contrario presuppone una iper-attivazione che cerca di riprodurre i meccanismi che caratterizzano la laboriosità industriale. In maniera opposta, Bianciardi ne La Vita Agra concepisce il lavoro, quella nuvola di polvere alzata per “dare la sensazione dell’attività” (125), come un intralcio all’in-attività che invece l’atto scrivente costituisce. Senza l’ingombro dell’attività produttiva che la società capitalista esige tanto dall’operaio quanto dall’intellettuale, la scrittura resistente può liberarsi in tutta la sua inoperosa potenzialità: “Vi darò la narrativa integrale . […] Proverò l’impasto linguistico, […] il romanzo tradizionale. […] Il romanzo neocapitalista, neoromantico o neocattolico, a scelta. […] Datemi il tempo, datemi i mezzi, e io toccherò tutta la tastiera – bianchi e neri – della sensibilità contemporanea. Vi canterò l’indifferenza, la disubbidienza, l’amor coniugale, il conformismo, la sonnolenza, lo spleen, la noia e il rompimento di palle” (30). In questo senso, a differenza di Prunetti, Bianciardi esprime quantomeno il bisogno che la scrittura ambisca all’in-azione, all’essere essa stessa processo de-attivante che si inserisca come un granello di sabbia negli ingranaggi della macchina produttiva; benché questa ricerca, come afferma Blanchot, non si possa perfezionare come opera nell’atto scrivente in se ma solamente quando, liberata dalla persona dell’autore, raggiunga l’intercapedine tra la sua creazione e la sua ricezione. Quindi se per Prunetti la scrittura di resistenza in quanto lavoro deve attivarsi come re-azione al sistema industriale, al contrario, per Bianciardi, l’atto creativo raggiunge una potenzialità de-attivante quando si pietrifica nella sospensione stessa di ogni volontà produttiva, in quel nichilismo perfetto, di cui parlano similmente Agamben, Deleuze e Blanchot, in cui la scrittura e l’essere non ricercano spasmodicamente une realizzazione attiva tramite la volontà. Alternativamente la scrittura di Bianciardi ricerca quella inoperosa potenzialità che permette un utilizzo alternativo della logica di potere, non si fa re-azione, ma mira all’in-azione; come fosse un sonno dell’attività lavorativa, la scrittura si compie nel désoeuvrement, in quell’attimo ozioso che si inserisce tra un meccanismo e l’altro e che permette all’individuo di resistere, di sparire in quanto lavoratore e diventare un essere potenziale in quel momento liberatorio che è la scrittura.“Poi il sonno è arrivato e per sei ore io non ci sono più” (La Vita Agra 220).

Bianciardi, scrivano e scrittore, personaggio ed autore, ci propone una resistenza a due facce. Da una parte, come il personaggio di Melville, esprime in quanto protagonista del suo stesso romanzo una resistenza quotidiana nei confronti dell’imposizione del lavoro in quanto dimensione indispensabile dell’esperienza umana. Lo scrivano Bianciardi si pone come alternativa in-attiva che con la sua passività contesta la fragile logica del sistema produttivo. Rispetto ai suoi epigoni moderni, ragionando per paradossi, tramite quel neocristianesimo a sfondo copulatorio che lo contraddistingue, Bianciardi fornisce una resistenza che in quanto paradossale si fa reale poiché contesta su un piano potenziale e non attuale l’attivismo ateleologico della laboriosità capitalista, non si fa re-azione ma in-azione. Questa resistenza passiva simultaneamente viene accompagnata da un’altra forma imprescindibile, quella di Bianciardi scrittore. Mentre per Prunetti l’atto scrivente è continuazione e re-azione a quel concetto etico ed ontologico del lavoro di stampo neorealista per cui, benché uccida, l’attività rimane sacra e necessaria; per Bianciardi, la scrittura di resistenza si costituisce in quella tendenza all’inoperosità che fa del testo un’opera. In questo senso, l’atto dello scrivere si fa resistente proprio perché di per se svincolato da ogni logica produttiva attiva, atto illogico, paradossale che mira alla pura passività dell’essere, e che si compie solo nel momento in cui si distacca dalle mani che lo hanno composto. Il testo, lo scrivere, quindi nega ogni attività o re-attività, ma si fa resistente solo quando rimane in-operoso, in-attivo.