Segnalo una recensione di “Amianto” scritta da Antonio Schina e pubblicata sul Notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia

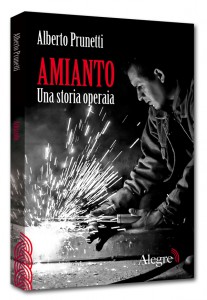

Alberto Prunetti, Amianto. Una storia operaia, Roma, Edizioni Alegre 2014, pp. 188 € 14,00

«Sono nato sotto il segno dell’amianto, sono venuto alla vita nel luogo in cui si va alla morte, in un luogo emblema di quella nocività che ha minato mio padre. E io ero lì, al sicuro, mentre Renato respirava fibre nocive… Sono nato tra l’amianto di Casale [Monferrato] e l’acciaio di Piombino, tra la polvere assassina e le colate degli altiforni… sono cresciuto sul mare dei fanghi rossi, giocando a pallone nel campo asfaltato dell’ex-Ilva, dove ho fatto le scuole. Per anni sono andato a lavorare sfiorando una fabbrica di titanio e di acido solforico e la strada che mi ha portato all’università seguiva il corso del Merse… che è un fiumiciattolo pieno di arsenico e di altri metalli pesanti, usciti dalle miniere allagate in cui sono stoccate tonnellate di ceneri di pirite. Sotto il segno dell’amianto e della nocività. Sono acciaio ascendente amianto» (p. 111).

«Sono nato sotto il segno dell’amianto, sono venuto alla vita nel luogo in cui si va alla morte, in un luogo emblema di quella nocività che ha minato mio padre. E io ero lì, al sicuro, mentre Renato respirava fibre nocive… Sono nato tra l’amianto di Casale [Monferrato] e l’acciaio di Piombino, tra la polvere assassina e le colate degli altiforni… sono cresciuto sul mare dei fanghi rossi, giocando a pallone nel campo asfaltato dell’ex-Ilva, dove ho fatto le scuole. Per anni sono andato a lavorare sfiorando una fabbrica di titanio e di acido solforico e la strada che mi ha portato all’università seguiva il corso del Merse… che è un fiumiciattolo pieno di arsenico e di altri metalli pesanti, usciti dalle miniere allagate in cui sono stoccate tonnellate di ceneri di pirite. Sotto il segno dell’amianto e della nocività. Sono acciaio ascendente amianto» (p. 111).

Ci sono, in questo libro, pagine di grande presa perché Prunetti, come scrive Valerio Evangelisti nella prefazione , è «uno scrittore vero» che sa suscitare, nello stesso tempo, «dolore, divertimento, pena, riflessione, compartecipazione».

Come questa pagina, scritta dopo aver appreso, mentre il padre sta morendo, che lui è stato concepito a Casale Monferrato, «la capitale del lutto e dell’amianto».

Il libro, pubblicato nel 2014 in seconda edizione (la prima era apparsa nel 2012, per Agenzia X di Milano), racconta la storia di Renato Prunetti, padre dell’autore, che per tutta la vita fa il saldatore-tubista, prevalentemente come trasfertista, in una sequenza impressionante di luoghi diversi, in giro per tutta Italia, nel petrolchimico e nella siderurgia, cominciando dalla Solvay di Rosignano Marittimo. Nel frattempo si sposa con Francesca e si stabilisce a Follonica, dove nel 1973 nasce il figlio Alberto.

L’alta Maremma, tra Follonica e Scarlino, è la realtà in cui, dopo la chiusura delle miniere di pirite, nasce un grande polo chimico che produce acido solforico e titanio, per poco tempo usando gli scarti della pirite, ben presto gli scarti della lavorazione del petrolio, che vengono trasportati via mare dall’estero.

Con tutta una serie di conseguenze: fanghi rossi in mare, ceneri di pirite nelle miniere dismesse, inquinamento generale della zona, che sconta anche tutta la presenza di rifiuti tossici e nocivi del periodo delle miniere con falde acquifere inquinate, arsenico nelle acque e nel suolo, enormi accumuli di materiale che dovrà essere prima o poi smaltito. Senza contare che all’altro lato del golfo c’è Piombino con le acciaierie.

Eppure il golfo, con la sua curva perfetta, ha dei paesaggi e degli ambienti notevoli: spiagge di sabbia fina, pinete estesissime, zone umide, boschi di castagni che arrivano fino al mare, campagne e colline di vigne e olivi, paesi medievali arroccati.

Credo sia per questo che Prunetti ne parla sempre, malgrado tutto, con un tono che a me è parso di assoluto affetto.

Anche perché è l’ambiente dove si muovono i personaggi della sua storia, con la loro umanità rude ma autentica, che Prunetti classifica in varie originalissime tipologie: l’uomo-tuttofare che nasce nel periodo della riforma agraria degli anni Cinquanta del ’900 ed è «un contadino esperto anche di meccanica che si intende anche di muratura idraulica, impianti elettrici, falegnameria», «pionieri del west maremmano»; gli altri, invece, tra cui suo padre, che non provengono da un contesto rurale e che, nel primo boom industriale, assumono le caratteristiche di operaio-massa (lavoro alla catena produttiva e da non specializzato, con salari più bassi) o specializzato (con competenze tecniche più elevate, anche se più settoriali).

Anche se poi pure quest’ultimi un legame con l’agricoltura ce l’hanno, perché quasi tutti, da pensionati, usano la tuta blu per lavorare nell’oliveta di famiglia: «non un semplice ripiego identitario, ma… un atto di liberazione, un modo di irridere l’azienda».

E poi c’è un’altra distinzione, quella tra maremmani e livornesi, che appare, per chi conosce anche solo un po’ quella realtà, del tutto verosimile: «se il maremmano non conosce tempo libero e preferibilmente si veste in mimetica anche per andare a fare la spesa per far capire che per lui la caccia è sempre aperta, anche quando è costretto dalla moglie ad andare alla Coop a fare la spesa, il livornese, non appena si toglie la tuta blu si rigoverna “a modo”», perché i livornesi sono «tutta gente di porto, biondi, boni e marinai, col libeccio nel cuore» (p. 96).

E infine, un elemento che accomuna tutti gli uomini è l’ethos operaio, sia maremmano che livornese, secondo cui «guai se un uomo si piegava a fare i lavoretti di casa, soprattutto se ad indurlo era la moglie» (p. 69).

È questa umanità che si trova a fare i conti con il passaggio epocale dagli anni ’70 agli anni ’80 del ’900: i primi, «anni di alti salari e alta conflittualità, anni bellissimi… in cui i semplici operai come mio padre, aderenti alla Fiom-Cgil, godevano con le loro tutele salariali dei vantaggi derivati dal fatto che il partito e il sindacato facevano da rubinetto per il contenimento dell’idra rivoluzionaria» (p. 37), i secondi, con le ristrutturazioni che volevano «tagliare posti, allungare gli orari e contrarre gli stipendi», distruggendo e smantellando il sogno di egemonia della classe operaia: «la crisi non serviva a migliorare la produttività ma a distruggere l’alternativa di contropotere e di autogestione operaia dei rapporti tra capitale e lavoro» (p. 97).

In questo quadro, il padre di Alberto, con i suoi continui cambi di luogo di lavoro, finisce, si potrebbe dire, inesorabilmente per consumarsi precocemente. Malgrado la sua consapevolezza dei meccanismi derivanti dal lavoro e dalle sue logiche, espone i polmoni a gas devastanti, si rovina l’udito, gli diminuisce la vista, perde i denti.

È un carico pesantissimo di lavori usuranti ma dovrà aspettare di avere 35 anni di lavoro per riuscire ad andare in pensione, oltretutto ammalandosi pochissimi anni dopo: la diagnosi è tumore polmonare dovuto all’amianto, anche se ci vorrà dell’altro tempo per arrivare a capire con chiarezza che di questo si tratta, fino a morire, nel 2004, a soli 59 anni.

E Alberto si troverà a decidere, assieme alla madre, ad andare in causa con l’Inps, per ottenere, ma solo anni dopo, nel 2011, che venga riconosciuto l’esposizione del padre all’amianto e il fatto che l’amianto l’ha ammazzato, e per apprendere che aveva diritto a ben sette anni di prepensionamento.

«Sette anni di prepensionamento sono sette anni fuori dal giogo del lavoro, sono sette anni di vita, sono sette anni senza essere esposti alla nocività, ad altro amianto, altro piombo, altri metalli pesanti. Sette anni possono salvarti la vita, interrompendo la deriva cellulare di un organismo spinto oltre il limite della biologia nel nome della produttività, nel nome dei lavori di merda che i padroni fanno fare a noi chiedendoci poi sacrifici, flessibilità, docilità e gratitudine… Andate in culo, ma di cuore, per sette anni sette, mille volte sette anni vi maledico, dal padroncino fino ai vertici della classe industriale italiana. Tutta gente che se per caso gli stringi la mano, ti devi riconta’ i diti p’esse sicuro di avecceli tutti, ‘sti ladri» (pp. 125-126).

Il libro è tutto questo ma anche molto altro che qui non è possibile affrontare: per prima cosa, un’occasione per riflettere sull’attuale condizione del precariato intellettuale, partendo dal racconto di Alberto, che si intercala con la vicenda del padre e con quella fa continui, illuminanti, confronti.

Alberto che non ha mai fatto uno sciopero, non essendo mai stato assunto, che fa anche lavoro manuale per sopravvivere, e molto altro. È questo l’argomento prevalente della discussione con Wu Ming 1 e con Girolamo di Michele, prima nel blog Giap, ora nell’appendice alla seconda edizione di Amianto, a cui si rimanda per chi vuole approfondire.

E ancora: il libro rientra pienamente nel filone di quelle narrazioni, non-fiction novel, reportage narrativo ecc., che Wu Ming 1 chiama «oggetti narrativi non identificati… narrazioni ibride, … fatte da autori che vogliono raccontare le loro storie con ogni mezzo necessario… con una collisione tra le varie tecniche e retoriche usate.. che sprigiona una grande potenza» e che sono alla base del progetto della nuova collana Quinto tipo della casa editrice Alegre.

E infine il testo sta pienamente dentro la vicenda delle morti per amianto, che si trascina ormai da decenni, ma che è tornata all’attenzione dell’opinione pubblica a seguito dell’assoluzione in cassazione del proprietario svizzero e dei dirigenti della Eternit di Casale Monferrato, nel novembre 2014.

C’è un altro aspetto che vorrei affrontare e che mi pare non toccato dalle molte recensioni che pure Amianto ha avuto. Parto dalla constatazione che molto della realtà descritta nel libro di Prunetti, per ambientazione fisica e sociale, corrisponde a quella raccontata da Cinzia Avallone nel notissimo Acciaio, uscito nel 2010 per Rizzoli. Lì la realtà, negli anni 2001-2002, è quella di Piombino, in particolare le acciaierie Lucchini e il quartiere Salivoli, a due passi veramente dalla Follonica di Prunetti.

Non credo proprio che abbia ragione Goffredo Fofi quando sostiene che di personaggi come quelli della Avallone «non se ne trovano nella letteratura italiana oggi». A me sembrano in realtà descritti in modo del tutto approssimativo, un po’ tagliati con l’accetta. Però sono personaggi che corrispondono alla realtà che conosce anche Prunetti e forse molto più presenti di quanto si possa pensare ad una prima impressione. Sono operai senza alcuna coscienza di classe e neanche alcuna consapevolezza di se stessi:

Enrico è chiuso nel suo mondo che comprende solo casa e lavoro e assolutamente nient’altro, picchia sistematicamente moglie e figlia, vive nel terrore che la figlia Francesca quattordicenne abbia rapporti sessuali e quindi la controlla in modo ossessivo. Un vero mostro, come lo definisce la figlia; Antonio, licenziato dalla Lucchini perché scoperto a rubare carburante è un giocatore d’azzardo e trafficone, «che riteneva gli iscritti alla Fiom degli sfigati. Una sola certezza nella vita: lavorare stanca»; suo figlio Alessio, giovane operaio della Lucchini, è cocainomane come gran parte dei suoi amici, ed è iscritto alla Fiom ma elettore di Forza Italia.

Sullo sfondo c’è la realtà dei giovani operai assunti da poco: «Adesso erano rimasti in due-mila, comprese le ditte in appalto. La spostavano a est, i padroni. Alcuni rami della fabbrica morivano, ciminiere e capannoni venivano fatti saltare con il tritolo. Se ne stava andando tutto a puttane. Ma loro, gli operai della settimana generazione, si divertivano a cavalcare

gli escavatori come tori, con le radioline portatili a palla e una pasticca di anfetamina sciolta sotto la lingua» (p. 27).

Mentre Prunetti ha una capacità di rappresentare la realtà, anche attraverso l’interloquire dei personaggi, assolutamente verosimile, il linguaggio dei personaggi della Avallone non ha questa dote, anzi. Le situazioni danno l’impressione di essere esasperate alla ricerca dell’effetto.

Devo dire però che i dubbi sulla realtà rappresentata dalla Avallone, che avevo tutti interi alla fine della lettura, si sono dissolti quando, poco dopo, per caso, ho conosciuto un paio di giovani assunti della Lucchini, fisicamente, ma soprattutto nei comportamenti e nel modo di relazionarsi agli altri, con le stesse caratteristiche di Alessio e dei suoi giovani colleghi di lavoro.

Per cui i Prunetti, padre (di qualche generazione precedente) e figlio (che grosso modo sta nel mezzo tra i padri e i figli di Acciaio) appaiono veramente appartenere a una piccola minoranza che prova a resistere a tutto ciò che li circonda. La maggioranza sta veramente da un’altra parte.

Ed è vero che dovrebbe essere preservato come elemento essenziale «il passaggio di testimone tra padre e figlio, … la buona vecchia coscienza di classe, … la coscienza di un “proletario che permette ad Alberto di confrontare due storie lavorative (la sua e quella del su’ babbo) senza mettere una generazione contro l’altra» (Wu Ming 1, Il triello, Wu Ming 1, Girolamo De Michele e Alberto Prunetti discutono in appendice a Amianto, p. 149). Ma questo passaggio non avviene più, se non appunto per rarissime eccezioni.

Prunetti cita ad un certo punto Luciano Bianciardi: un bel passo de Il lavoro culturale che racconta di Corinto, muratore invalido e poi bidello stalinista, figlio di anarchici, e della sua teoria sul lavoro forzato per ragionieri e preti (pp. 127-128).

Proprio Bianciardi ci aiuta a capire dove si devono andare a cercare le origini di questa perdita totale di identità, della coscienza di classe appunto, quando si domanda cosa è mancato alla sinistra. E risponde: la formazione e l’educazione individuale e collettiva.

Ben altre, è vero, erano le priorità della pratica politica maggioritaria della sinistra moderata, che ha privilegiato l’obiettivo del cambiamento dei rapporti di produzione, senza porsi minimamente l’obiettivo del cambiamento dei modi di produzione.

E sicuramente se il lavoro di educazione collettiva è stato un elemento costitutivo del movimento socialista alle sue origini tra ’800 e ’900, questo si è perso quasi completamente nella tradizione comunista, che formava i quadri in una prospettiva tutta interna alla logica del partito, con una palese disattenzione alla costruzione della capacità critica e di confronto.

Da qui a cascata è successo il resto: il facile e veloce attenuarsi della capacità di resistere ai richiami del consumismo, l’accettazione crescente dei suoi modelli di vita, la conseguente definitiva perdita di una propria identità.

C’è un film – che per una straordinaria coincidenza è ambientato proprio a Piombino – che racconta una fase fondamentale di questo passaggio, quando a partire dalla sconfitta operaia della fine degli anni ’70, la ristrutturazione, che riguarda anche le acciaierie, fa balenare la possibilità di raggiungere la bella vita. È l’esordio del 1994 di PaoloVirzì, che si intitola appunto così La bella vita, e spiega benissimo, cento volte più di tante analisi sociologiche, cosa sta avvenendo irreversibilmente nella società e nella testa della gente.

Sullo sfondo della crisi coniugale tra Bruno, operaio, e Mirella, commessa del supermercato, che si infatua di Gerry, presentatore di una tv locale, c’è un accordo sindacale al ribasso, c’è la mobilità. Quattro operai decidono di accettare le dimissioni consensuali, in cambio di 40 milioni a testa con i quali pensano di fare il salto di classe: comperare un terreno, costruire un capannone e iniziare a produrre semilavorati per l’edilizia, con l’acciaio dell’Ilva.

Il progetto non va in porto perché non viene ottenuto il fido bancario, il terreno acquistato servirà per costruire uno stabilimento balneare all’ombra delle torri della centrale elettrica di Torre del Sale.

C’è veramente tutto: i primi suicidi degli operai costretti alla cassa integrazione, l’abbandono di ogni prospettiva di resistenza, l’illusione di essere accettati dal sistema economico, in una parola la rinuncia alla storia e alla identità di classe.

Malgrado tutto, non c’è che da sperare – anche se la realtà sembra andare in ben altra direzione, tanto che, come scrive Prunetti, «ad un certo punto ci hanno fatto quasi vergognare delle nostre origini, negli anni Ottanta-Novanta» – che prima o poi riappaia, certo in forme che saranno totalmente nuove, «la voglia di riscatto e il senso di solidarietà».

Amianto aiuta a mantenere viva questa speranza.