[Dopo aver letto Amianto, una storia operaia l’antropologo Raúl Zecca Castel, autore di Come schiavi in libertà (ed. Arcoiris, 2015) mi ha inviato una sua lettura antropologica del libro. Non si tratta tecnicamente di una recensione, ma sono righe molto interessanti che in forma breve esplorano una dimensione di etnografia partecipata che era parte del mio progetto e che forse solo adesso viene messa in evidenza]. A.P.

[Dopo aver letto Amianto, una storia operaia l’antropologo Raúl Zecca Castel, autore di Come schiavi in libertà (ed. Arcoiris, 2015) mi ha inviato una sua lettura antropologica del libro. Non si tratta tecnicamente di una recensione, ma sono righe molto interessanti che in forma breve esplorano una dimensione di etnografia partecipata che era parte del mio progetto e che forse solo adesso viene messa in evidenza]. A.P.

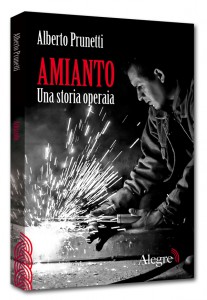

Su Amianto

di Raúl Zecca Castel

Amianto è un libro urgente. Si legge tutto d’un fiato o non si legge affatto.

È una pietra rotolante, piena di spigoli, che si fa valanga, una pagina dopo l’altra. Sono parole taglienti come fibre d’asbasto, che feriscono l’anima, prima fra tutte quella di chi scrive, e ne sgorga un veleno dolce, eccitante. Ma chi scrive non è l’autore, niente di più lontano. È Alberto, figlio di Renato, un semplice lavoratore, un operaio morto, un morto ammazzato, a colpi d’amianto.

Per questo, Amianto, è un’auto-bio-etnografia di famiglia, un oggetto letterario ibrido, narrativa scientifica, diario di bordo, inchiesta giornalistica, esercizio terapeutico di catarsi non solo individuale. Alberto è un inconsapevole antropologo di sé stesso, della sua genealogia. Non ha bisogno di calarsi nella realtà che descrive alla ricerca del presunto punto di vista dei nativi come vorrebbe la migliore tradizione malinowskiana. Lui ci è nato in quella realtà, in quel campo d’indagine lastricato di metalli pesanti e costellato di fabbriche; è a tutti gli effetti un nativo, la sua osservazione è irrimediabilmente partecipante. In ciò sta l’enorme valore di Amianto: essere una testimonianza diretta, da dentro, da quel mondo grigio e tossico, e allo stesso tempo essere il racconto di un sopravvissuto, di un’ennesima potenziale vittima mancata, perché Alberto ora scrive, si dedica al lavoro culturale, il lavoro della memoria, e può farlo solo nella distanza, liberato dall’apnea che quel mondo gli imponeva, perché il sapere sa l’essere che non è, e non occorre scomodare la semiotica di Peirce per capirlo. E tuttavia la distanza, lo scrivere, il lavoro intellettuale, comporta e trascina con sé quel senso di colpa che le pagine di Amianto in qualche modo cercano di razionalizzare, metabolizzare, digerire, significare, possibilmente risolvere. Alberto può scrivere perché Renato ha sacrificato la sua vita per lui. Di qui l’esperimento catartico. Ma la questione non è a due. Freud non ha nulla da dire qui. Il conflitto non è familiare, non riguarda un figlio e un padre o Edipo. Riguarda padroni e operai, capitale e lavoro. Riguarda il potere, le classi sociali, la vita e la morte. Avrebbero invece molto da dire Deleuze e Guattari, con la loro schizoanalisi antiedipica, invitando a desiderare prima la denuncia dell’esistente e poi la rivolta, perché questo fa Alberto quando scrive di Renato, che è simbolo ed esempio generazionale della classe operaia più umile, lavoratrice e sconfitta. Renato è tanti, moltitudine, nome di tutte le vittime anonime dell’ennesima strage impunita. Vite che valgono poco per chi conta; gente che a stento sa contare fino a settanta, gli euro che allunga di malavoglia nelle pensioni di reversibilità.

Amianto è un cavallo imbizzarrito. Nessuna carezza sul muso lo può ammansire.